Келекинский тупик

"В вопросах власти прекратим слушать о доверии к …

Невольно вспоминается великий роман Набокова о нимфетке, который так сильно шокировал и продолжает шокировать до сих пор.

БРАК ПО-ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИ

По логике, после «Он» должна была следовать «Она», после Перикла, Аспазия. Но Аспазия останется для нас загадкой, если не иметь представление о древнегреческом браке. Останется загадкой и после, но, по крайней мере, можно «врать правду».

Мы по привычке говорим, «древнегреческий брак», хотя понимаем, что это слишком большое обобщение. Древнегреческие полисы не похожи друг на друга, а Афины и Спарта настолько различны, что шлейф их различий тянется по всей истории мировой цивилизации. К тому же «древнегреческий брак» - это, во многом, реконструкция на основе косвенных свидетельств, случайных следов, даже недоговорённостей греческих мужчин (почти по Фрейду). Женщины как жёны сами о себе не говорят, молчат, будто немые. Не говорят о них и мужчины: официальная память, которая находится в руках мужчин, практически избегает упоминания о женщинах.

О древнегреческих богинях мы знаем намного больше, чем о древнегреческих женщинах. Наверно это свидетельство того, что мужчины могут изгнать женщин из общественной жизни, спрятать их за плотными стенами своих домов, но не из своего воображения и подсознания. Как и во многом другом, греческая эротика (или фаллическая энергия, поскольку речь идёт о сублимации мужского эротизма) это единство аполлонического и дионисийского, это вырвавшая наружу, необузданная эротическая фантазия, и, одновременно, её ограничение, огранение, так что эта лава постоянно извергается и никогда не сжигает дотла. Парадоксально (как посмотреть, может быть, никакого парадокса), но женщины на Олимпе весьма влиятельны, они искусно пользуются своей женской силой (вспомните, как Гера обольщает самого Зевса в «Илиаде» Гомера), они даже позволяют себе оставаться девами, а иначе, оставаться недоступными для самых неотразимых Богов. С земными греческими женщинами и сравнивать нечего. Даже свободная греческая женщина, не считается гражданкой. Если воспользоваться термином М. Хайдеггера, греческая женщина просто не присутствует в жизни.

Конечно, всё не так просто. В Древней Греции парадокс на парадоксе. Причина простая. Нам современникам, многим хочется восхищаться, поскольку речь идёт о золотом веке демократии, но мы часто сталкиваемся с такими фактами, которые, как обухом по голове, грубость, жестокость, буквально варварские нравы. Возможно, это испытание для нас, чтобы излечивались от простодушия, чтобы не сбивались на утопии.

Начнём с демократии, главного завоевания древних греков. Банщик Клиген может вызывать у нас ненависть, может раздражать, может смешить, но во всех случаях, он присутствует. И если проявить чуть-чуть мудрости (как Солон), и чуть-чуть выдержки (как Перикл), мы поймём, что демократия не для слабонервных, и не для тех, кто ратует за упрощённого человека и упрощённые решения. Поэтому и добилась такого успеха. По этой же причине, многим народам не удаётся преодолеть высокую планку демократии.

Столь же парадоксально обстоит дело и с женщинами. Остаётся только удивляться, как сочетаются у древних греков высокие прозрения, глубокое понимание женской природы, и полная атрофия чувств, даже женоненавистничество.

Женщины действительно не присутствуют, но именно греки (пусть греческие мужчины) придумали, вообразили, плеяду (еще одно греческое прозрение, но не будем отвлекаться) богинь, которые стали выражением архетипа каждой женщины, и не только в Греции, и не только в античности. Просто в одной женщине ярко выражена Афина, в другой Гера, в третьей Гестия, в четвёртой Афродита, в пятой другая богиня, а в шестой, седьмой, десятой, их сочетания в разных пропорциях в зависимости от тех или иных жизненных ситуаций.

Женщины действительно не присутствуют, но греки (пусть греческие мужчины) придумали Елену, земную ипостась Афродиты. Из-за неё мужчины сражаются друг с другом, из-за неё проливается море крови, из-за неё берут и сдают города, но почему-то старцы осаждённого города, не ополчаются против неё, а в восхищении признают, «осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы, брань за такую жену и беды столь долгие терпят».

Греки придумали Медею (пусть придумал мужчина, Еврипид, которому за эту великую трагедию присудили всего 3-е место), символ женского отмщения. Женщина, которая не соглашается с уготованной для неё ролью брошенной жены, женщина, которая проявляет невиданную ранее строптивость. Она готова пожертвовать собственными детьми, но только не смириться. Она становится напоминанием мужчинам всех времён и народов о том, на что способна оскорблённая и разъярённая женщина.

Греки придумали Пенелопу (пусть во многом сочинил мужчина, великий Гомер) символ женской верности, именно в качестве жены, которая охраняет семейный очаг от посягательства других мужчин. Пусть всё это на греческий манер, мужа нет, появляются женихи, женщина, жена, не вправе их просто прогнать, она должна прибегать к ухищрениям, чтобы сберечь себя. Но именно Пенелопа становится неким символом жены, которая способна многие годы ожидать мужа, отвергая назойливые ухаживания самых завидных женихов.

А Ариадна, Ифигения, Федра, Электра, Навсикая, Андромаха, Кассандра, Электра, Медея, Антигона, Исмена, можно перечислять и перечислять. Кто-то скажет, что всё это только пластика, красота тела, созерцание, осязаемость, вычисляемость, эйдетичность. А что касается Эроса, который налетает так, что дубы сотрясает, то он остаётся внешней силой, от него может быть погибель, только не любовные переживания. С этим можно согласиться, о подлинных любовных переживаниях, тем более о чувствах к жене, о «домашних» чувствах, греки стали бы говорить только с пренебрежением. Но ведь именно греки придумали не только Пандору, первую женщину, «прекрасное зло», которое послано на «погибель мужчинам», но и Гестию, богиню домашнего очага.

Но так же, как трудно избавиться от образа банщика Клигена, когда рассуждаешь о демократии в Древней Греции, столь же трудно примириться с тем, что женщины остаются за кулисами, о них мы узнаём только через мужские подсознательные фобии. Конечно, и здесь не всё так просто, парадоксы не кончаются. Можно расслышать, как сквозь немоту прорывается голос обычной женщины, и в качестве жены, и в качестве гетеры. Но об этом чуть позже. Сначала о норме «брака по-древнегречески», потом об отклонениях. Не говоря уже о патологии.

Сразу договоримся, брак в современной цивилизации, со всеми его трансформациями, кризисами, «закатами» (подобно набившему оскомину «Закату Европы»), не имеет ничего общего с «браком по-древнегречески». Ни в социальном, ни в юридическом, ни в психологическом, отношении.

О Спарте и говорить нечего. О браке и семье можно говорить здесь только с большой долей условности. Главная цель, здоровое потомство, желательно мужского пола, поскольку нужны воины, много воинов. Поэтому о женщинах в период беременности, заботятся, даже освобождают от тяжёлой работы. А в остальном, никаких предрассудков. Тот же спартанский стиль жизни, обязательные физические упражнения, как для мужчин, так для женщин, свободные нравы, как для мужчин, так и для женщин, если возникнет дефицит здоровых самцов, можно прибегнуть к многомужеству, если у старого мужа молодая жена, можно осеменить с помощью подходящего молодого «производителя». Гендер по-спартански – тема прелюбопытная, но оставим её, поскольку наши герои – живут в Афинах.

В Афинах, как и в Спарте, репродуктивная функция остаётся доминирующей. Отец как бы говорил будущему зятю: «отдаю тебе эту девушку, чтобы «вспахать» её законными детьми». Вот и вся премудрость. Но в отличие от Спарты, в Афинах общественная и частная сферы разделены. Есть осознание своего «дома», закрытого от других «домов» (заметим, греческое «oikos», которое традиционно переводится как «дом», включает в себя и строения, и имущество, и собственно семью, и рабов, и всё это вместе, как символ частной сферы). Не торопитесь радоваться за афинян, в этом «доме» мало «домашнего», в нём просто замурована женщина как жена. А от земледельчески-аграрного выражения «вспахать», никуда не деться.

Отец передаёт девушку вместе с приданым будущему зятю. Передаёт взято курсивом не случайно, именно передаёт, а не отдаёт. Если мужу придёт в голову разводиться (не берите в голову, влюбился в другую, это практически исключено, духовность греков следует искать не в этих сферах), вынужден будет возвращать приданное в полном объёме. Одним словом, единая связка: жена+приданое, уходит жена - возвращается приданое. Чтобы новый мужчина на этом рынке невест (добавим, и разведенных жён, и вдов) мог выбрать женщину + приданое.

Можно подумать, что это напоминает современный семейный контракт, муж тысячу раз подумает, прежде чем развестись с женой. Но это совсем не так, по очень простой причине. Это, в сущности, мужской базар. Мужчины договариваются, управляют, оспаривают, выясняют отношения. Развёлся, вновь женился, для мужчины никаких проблем. Принимается в расчёт многое, и сумма приданого, и физические кондиции женщины, и репутация домов, и дружеские отношения между «домами», и пр. По Аристотелю «для женщины телесными качествами являются красота и рост; душевными качествами – терпение и трудолюбие, но без угодливости». Всё остальное от лукавого. Не только с правами, с желаниями, чувствами женщины, никто не считается. Женщина просто товар для мужчины. Муж даже имел право убить жену, если она ему изменила (мужское сообщество до сих пор не выработало рецепта, как с этим бороться).

Напрашивается аналогия с нашим классическим «Аршин мал аланом» Уз. Гаджибекова. Прошли тысячелетия, изменились нравы, но многое сохранилось. Выбирают жён другие, в основном пожилые женщины, но не тот, который собирается стать мужем. Торгуют репутациями, сословной честью, но на самом деле все прекрасно понимают, что между «беками» (нашими аристократами) и «таджирами» (нашими купцами) нет никакой разницы. Не французы же мы XVIII века, до времён Великой революции. Азербайджанцы, приблизительно начала ХХ века. Слуги «беков» и «таджиров» более простодушны и откровенны, нисколько не смущаясь, они ведут расспросы о деньгах (неувядающее «pulun var, var-var», «есть ли деньги, есть, есть»), в то время как хозяева предпочитают «благородные манеры», толком не понимая, что это такое. А наш классик добродушно подсмеивается, и мы, вместе с ним.

А что афинские невесты, считался ли кто-нибудь с их мнением, могли ли они сопротивляться отцовскому выбору (на манер той же Гюльхочры из «Аршин мал алана», подобно множеству персонажей мировой литературы). Не только не могли, не только не сопротивлялись, ничего подобного им и в голову не приходило. Ничего удивительного, ведь они прямо из детства, минуя отрочество, переходили во взрослую жизнь, а именно в отрочестве человек, и юноша, и девушка, начинают задумываться о мире вокруг и о себя в этом мире. Афинские невесты выходили замуж в 14-15 лет, а то и раньше, только успев преподнести богине Артемиде свои игрушки. А сколько лет при этом было её мужу, 30, 40, 50, больше? И он, и в 30, и в 40, и в 50, немедленно укладывает эту девочку-жену в постель или терпеливо ждёт её взросления? Аристотель будет в будущем сокрушаться по поводу возраста невест только с медицинской точки зрения, а в остальном, всё прекрасно. Всё о-кей, как сказали бы сегодня.

О чём здесь говорить, если у этих женщин практически нет имени, официальное имя, полученное в отцовском доме, не используют, просто местоимение, ты, тебе, она, или дочь такого-то, жена такого-то. По косвенным признакам можно судить, что элементы человеческого сохранялись в связке отец-дочь.

Во-первых, отец мог отказаться от дочери в момент рождения, может быть, следовало поблагодарить его уже за то, что он не воспользовался этим своим правом. Как выясняется, через тысячелетия, некоторые азербайджанские отцы, торопятся узнать пол своего будущего ребёнка, чтобы в случае если окажется, что это будет девочка, заставить жену немедленно прервать беременность. Горький парадокс: современные технологии на службе самоуправства мужчин, хроническое невежество которых становится опасным для окружающих.

Во-вторых, в случае крайне непристойного поведения мужа, или в силу других причин, приводящих к разводу, решение должен был принимать отец. Существовал даже мифологический прообраз, усиливающий эту связку: Кора, ставшая Персефоной, прежде всего дочь-своего-отца. Греческая женщина практически до старости, так и не обретала свой «oikos», хотя, казалось бы, жила в нём на правах хозяйки.

У греков было слово pbilia, которое означает чувства супругов, но их практически нет, не только потому, что жена оценивается только с точки зрения потомства (евгенические признаки), не только потому, что древнегреческие классики (те же, Сократ, Платон, Аристотель, другие) говорят о pbilia, только с точки зрения морали, моральных требований, но и потому (возможно, самое главное), что признаваться в этом неприлично. Любить никто не запрещает, но в публичной сфере, а иначе в мужском сообществе, это необходимо тщательно скрывать.

Что до остального, мужчинам следовало постараться, чтобы если не искоренить, то хотя бы добиться того, чтобы как можно меньше вреда было от «слишком человеческого» (благо они не дошли до того, чтобы, как в некоторых африканских странах, с помощью хирургического вмешательства, подавлять сексуальные инстинкты). Даже представление о «непристойности» как о нравственном императиве, только-только начинает складываться (не говоря уже о том, чтобы научится над этим смеяться, как произойдёт в эпоху «Декамерона»). Одна натурфилософия, одни космогонические и космологические подходы. Великий Пифагор (кто будет спорить о его величии) выразился ясно и недвусмысленно: от мужчин берёт начало порядок и свет, а от женщин исходит хаос и тьма. Почти математическая (всё-таки математик) формула. Всё объясняющая и снимающая остальные вопросы. Хаос и тьму в женщине не отменишь, вот и приходится с этим мириться.

Возвратимся к афинской невесте

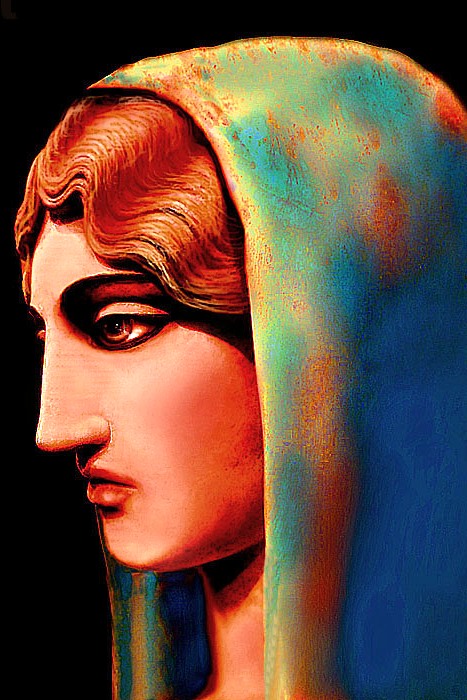

Невеста, разумеется, должна быть partbenos, т.е. девственницей (в этом возрасте, могло ли быть иначе). За этой девственницей целая область мифологических представлений, в которых она предстаёт нимфой, юной девой. Их много, этих нимф, они живут везде, у источников прудов и озёр (наяды), в морях (нереиды), в горах и лесах (ореады), на деревьях (дриады). Они олицетворяют силы природы, нередко их считают дочерьми Зевса. Чаще они посылают удачу, реже становятся опасными. Они резвятся вокруг старших богов, играют, поют, водят хороводы.

Вечнопрекрасные нимфы греческой мифологии. Пример для подражания нам, смертным?

Обвинять в чём-то мифы смешно и глупо. Любое звено в них не просто объяснить по-науке, рационально, оно имеет неведомый нам, возможно, космический смысл, который способно прозреть только высокое художественное созерцание. Но волей-неволей приходится спускаться с мифологических высот на грешную землю, и представлять себе (лучше не давать волю воображению) эту девочку-несмышлёныша в объятьях взрослого мужчины. Возможно, этот мужчина, там, на площади, на агоре, слушает блестящих ораторов, может быть рассуждает о вечном, а здесь, в своём «oikos»е становится тираном и деспотом. Возможно, ранее, там же на площади, на агоре он приобщался к «пайдейи», к великому опыту греческого воспитания, а здесь, в своей законной спальне, ему не только не хватает элементарных медицинских знаний (в духе того же Аристотеля), но и отношения к этому живому существу, как к нежному, ранимому, которое, как раз в силу нежности и ранимости, возможно, так и не сможет оправиться от психологических травм.

Можно услышать (прочесть) мнение, что есть некоторая аналогия между любовью (это слово здесь некстати, не могу найти другого) к мальчикам того же возраста, что в этом переходном возрасте мальчик и нимфа чем-то похожи друг на друга. Мне трудно что-либо возразить, недостаточно знаю об этом, хотя, думаю, что и те, кто лучше знает источники, и читают в оригинале, могут только домысливать и дочувствовать. А в этом, домысливать и дочувствовать, несомненно, сказывается и культурный опыт прошедших тысячелетий, и личный опыт каждого из нас. Так вот, с моей точки зрения, подобная аналогия сильно хромает. В одном случае многое сводится к созерцанию и, как это не дико звучит для современного культурного уха, сводится к той же «пайдейе». Во втором случае, если не откровенная похоть (поблагодарим и за это), то, во всяком случае, далеко не предмет для созерцания, просто собственность, которая к тому же должна стать символом чистоты «oikos»а мужчины.

Невольно вспоминается великий роман Набокова о нимфетке, который так сильно шокировал и продолжает шокировать до сих пор. Думаю, кроме всего прочего, дело было в том, что у многих читателей романа росли собственные дочери, и им было страшно представить себе, что подобное может произойти с их любимицами. Но роман был действительно великим, не только потому, что коснулся запретного, того, что было надёжно запрятано, в том числе от самого себя, в глубинах мужского подсознания. Настоящая литература (искусство) обладает чудодейственной силой, поскольку переводит наши фобии, наши подсознательные страхи, в область художественного созерцания, и, тем самым, смягчает, катарсирует их. Можно сказать, «нет», «нельзя», «стыдно», но это только загоняет наши фобии вглубь, в область скрытых неврозов. В искусстве, в литературе, в зависимости от жанра, стиля, и прочего, с одной стороны, сложности, болезненности, чувствительности самого предмета с другой, конструируется, не столько рационально, сколько по наитию, система художественных рамок. Гумберт Гумберт – это художественная подсказка. Подобно тому, как текст в тексте, рассказ в рассказе, дневник в дневнике. Или внутри рамки картины, другая рамка, а в ней третья. А в сознании сталкиваются «красиво, но нелепо и смешно», «какая страшная гримаса за непреодолимой чувственностью», «от красивого до вульгарного один шаг», все вариации проговорить невозможно. И помимо воли самого писателя (об этом судить дотошным литературоведам), можно сказать, что великий роман Набокова, антитеза практики древнегреческих ранних браков. По крайней мере, если речь идёт о психически здоровом человеке, а не о маньяке.

Итак, наша нимфа, рассталась со своими игрушками и оказалась в чужом доме. Её обязанности чётко определены, она должна рожать детей, ухаживать за детьми, следить за хозяйством, управлять слугами и рабами, поддерживать чистоту в «доме», в прямом и переносном смысле. Из нимфетки – мечта мужчины – должна вырасти благонравная и благопристойная матрона. Возможно ли это, и что происходило на самом деле? Как складывалась жизнь молодой женщины в новом «доме», как ей удаётся ладить с окружающими, среди которых, вполне вероятно не мало любовниц её мужа? О чём судачат на женской половине, когда отбрасывается завеса стыда? Как складывалась сексуальная жизнь женщины, каковы оказывались последствия первой брачной ночи? Можно только строить догадки, если хотите «врать правду» на основе сохранившихся свидетельств.

Первая догадка, греки – и мужчины, и сами женщины - начинают понимать, что женщины разные не только по внешним признакам, не только по пластике. Если у греков разных полисов отличались сорта вин (оттенки сортов вин) и сорта оливкового масла, формы керамики, архитектурные силуэты храмов, версии общегреческих мифов, местные календари, монеты, диалекты, даже начертания одних и тех же букв алфавита, то это не могло не коснуться женщины. Согласимся общая матрица – бесправие, не только для рабыни, но и для жены. Она замурована в доме, с её мнением, её чувствами, никто не считается. Но, вместе с тем, это далеко не традиционное общество. А традиционное общество, это не пожелания и увещевания, это жёсткое прокрустово ложе инициации, после которого все не только становятся похожими друг на друга, но и не должны задумываться о своём отличии. Отличаться от других – страшно, если не убьют (такое тоже возможно), если не забросают камнями, будут унижать всю жизнь. В Древних Афинах, какими бы консервативными не были семейные нравы, подобное невозможно. Отсюда многообразие женских образов, от богинь до рядовых женщин.

Если на площади мужчины открыто обсуждают все вопросы, это не может пройти бесследно и для женщин. Воздух свободы, проникает сквозь стены домов, закрытых от постороннего взгляда, независимо от воли и желания мужчин. Может быть, это был невидимый процесс, в результате которого некоторые из женщин получили разрешение присутствовать на трагических представлениях, другим стали доступны занятия музыкой. Наконец (хотя мне трудно сказать, что было раньше, что позже, что было завоеванием, а что просто изначальным ритуалом), женщины получили разрешение участвовать в религиозных празднествах, таких как Панафинеи. Об этом чуть позже.

Возникают новая цепочка вопросов: насколько эти различия осмыслялись самим женщинами? Если допустить, что существовали скрытые роптания, то в какой форме могло выражаться недовольство? Не на голом же месте родились «Лисистрата» Аристофана и «Медея» Еврипида?

Рахман Бадалов

Kultura.Az

Продолжение следует...