Сто лет тому назад, во вторник 28 ноября 1907 года умер Гасан-бек Зардаби

Вместо эпиграфа

10 ноября 2007 года, я выступал в центре Гражданского воспитания для молодёжи. Тема: «Что такое «Просвещение» и сформировалось ли оно в Азербайджане? (К столетию со дня смерти Зардаби)». Центр находится на улице И. Таги-заде, буквально напротив дома-музея Джалила Мамедкулизаде, Мирза Джалила.

Я спросил у слушателей, знают ли они, кто такой И. Таги-заде. Никто не знал. В свою очередь, я не стал подсказывать, не велика персона, можно и не знать.

А как называлась эта улица раньше. И этого никто не знал, пришлось подсказать: раньше это была улица Островского. Некоторые знали Островского, даже вспомнили повесть «Как закалялась сталь». Моя внучка, которая была на встрече и которой сейчас 18 лет, не знала Николая Островского и, по-видимому, никогда не узнает «как закалялась сталь».

Я продолжал свои расспросы: знают ли они, как раньше называлась бывшая улица «Островского». Никто не знал, пришлось снова подсказать: «Почтовая».

Так вот, заключил я свои расспросы, на этой «Почтовой» улице жили два, на мой взгляд, величайших азербайджанца, Мирза Джалил и Гасан-бек Зардаби. Мирза Джалил жил напротив, там сохранился дом-музей и мемориальная доска. Выяснить, где находится дом, в котором жил Гасан-бек Зардаби, мне выяснить не удалось. Только прочёл, что вынос тела, 100 лет тому назад, состоялся из дома, где жил Гасан-бек, с улицы Почтовой.

Вот и весь сказ.

Для справки. В Баку есть улица Зардаби, раньше она называлась улица XI Красной Армии. Улица Мирза Джалила, раньше называлась Папанинская, в честь героев-папанинцев (моя внучка о них тоже ничего не знает), а ещё раньше называлась «Георгиевская», наверно имелся в виду св. Георгия, в честь которого в России был учреждён знаменитый орден целых 4-х степеней.

▼

29 ноября 1907 года. Среда. 9 часов утра. Моросит дождь.

Дом перед зданием на Почтовой улице и близлежащие улицы, и переулки заполнены толпами людей. На улице выстроились ученики-мусульмане всех девяти русско-татарских школ, ученики мужской гимназии императора Александра III, других школ и училищ вместе со своими наставниками. Собрались представители городского управления, члены мусульманских обществ, представители газет.

В 10 часов утра к дому подошли городской голова Раевский со всем составом городской Управы, гласные Думы, представители грузинского и армянского духовенства и интеллигенции, сотрудники и наборщики газеты «Каспий» и «Таза Хаят».

Тело покойного Гасан-бека выносит на своих руках мусульманская интеллигенция города.

Катафалк, с телом покойного Гасан-бека убран парчой (тирме) и покрывалом, сверх покрывала свешиваются траурные шали. Среди лент можно заметить красную ленту от наборщиков и рабочих типографии газеты «Каспий» с надписью «Тело умерло, мысль осталась». Впереди гроба учащиеся мусульманской городской гимназии несут большой портрет Гасан-бека, нарисованный учащимися гимназии, другие несут в золоченой рамке первый номер газеты «Экинчи». От имени учителей-мусульман несут альбом в серебряном переплете, на обложку которого вставлен портрет Гасан-бека в золотой оправе. От мусульманского драматического общества - серебряную лиру. Среди толпы распространяется отпечатанная на особых листках, биография Гасан-бека.

Траурная церемония двинулась по Базарной улице (ныне улица Гуси Гаджиева) к мечети Касум-бека. После традиционной заупокойной молитвы, во дворе мечети, выступили редактор газеты «Иршад» Ахмедбек Агаев, доктор Карабек Карабеков (на русском языке), Раевский (на русском языке), представитель от учителей, гласный, Мирза Мухаммед Гасан Эфендиев, председатель просветительского общества Ибрагимбек Меликов, ахунд Молла Ага, редактор газеты «Фиюзат» Алибек Гусейн-заде, редактор газеты «Иршад» Мухаммед Эмин Расул-заде, от имени грузинской общественности Насидзе М.А. (на грузинском языке).

Траурная процессия снова двинулась сначала по Базарной улице, далее по Николаевской улице (сегодня улица Истиглалиййет, ранее Коммунистическая улица) к редакциям газет «Каспий» и «Тезе хаят» (приблизительно, напротив театра Кукол). По мере движения траурной церемонии, число пришедших на похороны растёт. Площадь перед редакцией этих газет запружена людьми. В толпе видны портреты Гасан-бека, окаймлённые чёрной траурной лентой. Здесь выступили сотрудники газеты «Каспий» Олендский А.Ю. (Ажио) (на русском языке), редактор газеты «Тезе Хаят» Гашимбек Везиров, от имени наборщиков Куинджи (на русском языке).

Далее процессия двинулась по Николаевской к зданию Городской Думы, с балкона которой выступили гласный Исабек Ашурбеков, корреспондент газеты «Иршад» Мухаммед Садик Ахундов, редактор газеты «Бакинец» Джиноридзе (на грузинском языке), представитель Дагестана, ученик реального училища Мир Гасан Везиров. Последним выступил сотрудник газеты «Каспий» Джиноридзе Г.С. (на русском языке).

Далее процессия двинулась по Садовой улице (ныне улица Ниязи, ранее улица Чкалова) к бульвару. Здесь траурная церемония остановилась в последний раз, чтобы направиться к Биби-Эйбатскому кладбищу, где состоялось захоронение.

Как писала газета «Таза Хаят» хоронили Гасан-бека Зардаби «с невиданными до сих пор в Баку церемониями». Пожалуй, так оно и было, и трудно ожидать подобные похороны в Баку в обозримом будущем.

▼

Но это были не последние похороны Гасан-бека.

В конце 1930-х годов через Биби-Эйбатское кладбище решили проложить шоссе. Многие могилы так и остались под дорогой. Семья Зардаби (прежде всего младшая дочь Гариб Солтан) перезахоронила прах Гасан-бека рядом с его женой, Ганифой-ханум, которая умерла в 1928 году.

▼

В 1957 году вновь решили перезахоронить прах Гасан-бека, теперь в Аллее почётного захоронения. 50 лет со дня смерти, да и «оттепель» в стране, чем не повод. Обратились к Гариб Солтан. Она их прогнала, сказав что-то вроде того, что «хоть от мёртвого отстаньте». Стали искать могилу. Долго не могли найти. Наконец нашли и перезахоронили Гасан-бека Зардаби в Аллее почётного захоронения

▼

Для меня Зардаби самый главный азербайджанец. По многим причинам. Если говорить предельно коротко, то именно Зардаби, «прорубил окно в Европу» в Азербайджане. Было ли это окно широким или узким, распахнутой дверью или небольшой щелью, сумели ли мы проникнуть в это окно или дверь, или наглухо закрыли, вопрос особый, но реальные процессы начались именно с деятельности Зардаби. Именно Зардаби определил причину прогресса европейских стран в преобладании в этих странах научного образования и духовной свободы, и поставил эту задачу перед азербайджанцами.

Позволю себе процитировать Зардаби:

«До тех пор, пока население Европы, также как мы, не знало свободы, оно было ещё более невежественным, чем мы. Однако сегодня население Европы совершило большой прогресс в вопросе свободы и во всех делах обогнало нас. По нашему шариату освобождение раба считается величайшим благом, в отношении себя мы поняли эту заповедь очень поздно, считая раскрепощение преданного раба благодеянием, мы, тем не менее, ежедневно закабаляем себя своими же просьбами: подданные зависят от государя, жена от своего мужа, дитя от отца, слуга от хозяина, ученик от учителя. Признаемся, все мы рабы и причиной этому обычаи наших предков. Одним словом, поскольку не было на нашей почве свободы, мы отстали от народов Европы и до тех пор, пока сохранится такое положение, мы не сможем достичь прогресса». («Экинчи», 9 июня, 1877 года)

Фигура Зардаби, масштаб этой фигуры, позволяет нам не просто увидеть героическую судьбу отдельного человека (что само по себе также не мало), но и осмыслить процессы, важные для Азербайджанского общества и сегодня.

Именно с Зардаби начинается Просвещение и Модернизация. С него начинается тот Азербайджан, альтернативы которому для меня нет.

Конечно, были другие лица, прежде всего Мирза Фатали. Но в схватку со временем, находясь внутри самого времени, в полной мере испытывая его противодействие, Гасан-бек вступил один.

Ганифа ханум вспоминает: «Он писал, проповедовал на улице, на базаре, в домах, ездил по городу, призывая к учению, и всегда его голос был одинок и сам он одинокий».

Сам Гасан-бек позже скажет об этом времени: «зову – не идут, показываю – не видят, объясняю – не понимают» (Hər kəsi çağırıram – gəlmir, göstərirəm – görmür, deyirəm – qanmır»).

Но Гасан-бек не умел отступать. И не отступил.

▼

Исторически так сложилось, что в 1860-1870 гг. Зардаби, практически в одиночестве пытался осуществить в Азербайджане свои просветительские проекты: первая газета на родном языке «Экинчи» (Пахарь), первая светская школа на родном языке, первое общество помощи неимущим учащимся-мусульманам, первый спектакль на родном языке, и многое другое. Он надеялся, что школа, газета и театр «перевернут мировоззрение мусульман». Что «мусульмане» (азербайджанцы) с помощью Просвещения смогут переступить из одной эпохи в другую.

Не будем из XXI века, упрекать в наивности человека, который не мог предполагать, что с нами случится в ХХ веке. Он ведь не был пророком, а просто смотрел на то, что происходило в других странах. И считал, что подобное возможно и у нас, в Азербайджане.

▼

В одной из своих статей Гасан-бек цитирует такую поговорку «если время не ладит с тобой, то поладь со своим временем». Но жизнь самого Зардаби была, скорее опровержением этой поговорки. «Если время не ладит с тобой, то порой приходится изменять само время» - таков, на мой взгляд, смысл жизни Гасан-бека Зардаби.

Надо ли говорить, как трудно быть первым, как трудно жить вопреки времени, как трудно ломать привычное сознание людей. Люди, привыкшие жить в таком времени, не прощают тех, кто ломает их привычные устои. «Səs salma, qoy yatanlar hələ yatsın» («Не шуми, пусть спящие продолжают спать») позже, с горечью скажет Мирза Алекпер Сабир.

Поэтому Зардаби был обречён на непонимание. Был обречён на одиночество. Ещё следует благодарить судьбу, что рядом с ним оказалась Ганифа ханум.

▼

Конечно, Гасан-бек воевал не с ветряными мельницами. Большая История переживала один из самых глубоких своих переломов, и должна была, если не смести, то хотя бы встряхнуть «время захолустья» (воспользуемся метафорой самого Зардаби, долгие годы писавшего свои «Вести из захолустья).

Вспомним:

во-первых, в Большой Истории это было время Просвещения и расцвета «модерности» (об этом чуть позже);

во-вторых, во второй половине XIX века, особенно, начиная с 1860-х годов, в Россию проникают либеральные идеи, которые способствуют подъёму национального самосознания на окраинах империи. Процесс этот во многом был половинчатым, диктат имперской идеологии сохранялся, но Просвещение становится неким знаком идеологии этого периода;

в-третьих, промышленный бум, связанный с нефтью, коренным образом изменил социальный и культурный облик Баку. На волне этого бума стимулируются поиски национальной идентичности, Азербайджан переживает подлинный политический и культурный Ренессанс, итогом которого стало возникновение АДР, Азербайджанской Демократической Республики. Можно сказать, что Азербайджан переживает первую волну Просвещения и Модернизации (вторая волна Модернизации придется на годы независимости, начиная с 1990-х годов, но во многом будет пронизана с одной стороны советской модификацией Просвещения, а с другой неоколониальными комплексами).

Зардаби пришёл раньше этого «времени», на каких-то 10-15 лет (?!). То ли это ирония истории, то ли всегда нужны такие «преждевременные люди», которые сдвигают время (пытаются сдвинуть), то ли у Большой Истории своя железная поступь, и она не обращает внимание на «время захолустья» и людей «из захолустья». А может быть, – скорее всего – Просвещение и дало нам «язык», на котором мы можем теперь рассуждать (придумывать, организовывать, конструировать) о том, что это было за время, в котором появился «преждевременный человек». Такие вот просветительские ухищрения.

Но уже к концу XIX – началу XX века просветительской страстью в Азербайджане был охвачен достаточно весомый слой интеллигенции и зарождающейся национальной буржуазии. Сам Зардаби, после 16-ти летнего отсутствия в Баку, удивился этому сдвигу. Но как показало будущее, его продолжали не понимать. Чтобы осознали его истинный масштаб, ему пришлось умереть.

Но и это не помогло. Кто о нём сегодня помнит, маленькая горстка интеллектуалов?

Как оказалось, время способно застрять в углу, где скапливается пыль, и тихо спрятаться от Большой Истории. Имитируя историческое движение.

▼

В жизни Гасан-бека Зардаби были не только волнения и горести, были свои радости, может быть и свой восторг.

Наверно, так оно и было, когда он держал в руках маленький листок, газету «Экинчи». Несомненно, показывал Ганифе ханум. Возможно, прослезился. Он ведь понимал, что для Азербайджана это было эпохальным событием.

Точно также он, наверно Гасан-бек удивился, и обрадовался, когда после выхода в свет «Экинчи», ему писали из Омска, Оренбурга, Тюмени, Честополя. Пензы, Тамбова, Рязани. И, конечно, из самого Азербайджана.

Точно также, наверно, огромным праздником для него стало, когда Исмаил-бек Гаспрылы обратился к нему с просьбой благословить издание газеты «Тарджуман». Газеты, которая впоследствии сыграла важную просветительскую роль в жизни мусульман России

Но ведь жил Зардаби не в виртуальном, а в реальном времени. В том времени, в котором, по словам Гасан-бека «денег не было, наборщиков не было, библиотеки не было, шрифта не было, практики не было. И читателей было, не более 100-200 человек» (газета «Хаят», 28 декабря 1905 года, 4 января 1906 года). И не было опыта выпуска частных газет, приходилось самому выкручиваться.

Подписчиков сначала было всего 100, если с каждого по 3 рубля, выходило 300 рублей. Губернатор приказал сельским «начальникам», чтобы они обязали сельских «йузбашы», подписаться на газету. Так появилось ещё 300 подписчиков и ещё 900 рублей.

Дополнительно ещё около 500 экземпляров раздавалось и рассылалось бесплатно, чтобы люди привыкли читать газеты.

Когда Гасан-бек подсчитал свои доходы и расходы, то пришёл к выводу, «что может выпускать газету не более, чем один раз в две недели» (газета «Хаят», 28 декабря 1905 года, 4 января 1906 года). Тем не менее, к концу первого полугодия выпуска газеты, убыток Гасан-бека составил 500 рублей

На 1 января 1876 года подписчиков было уже 600 (300 все те же «приказные», добровольно Шуша – 3 экземпляра, Шемаха – 3 экземпляра, Нуха – 3 экземпляра, Елизаветполь – 1 экземпляр, остальные Баку, т.е. около 190 подписчиков). После праздника Новруз, газета стала выходить бộльшего объема, а осенью этого же года – чаще, один раз в неделю. К концу года убыток Гасан-бека составил уже 1000 рублей. И это несмотря на то, что ученики Гасан-бека помогали газете бесплатно (писали статьи, относили газету на почту, рассылали подписчикам). И это несмотря на то, что «в мире газету выпускают пять или десять человек. При этом другие люди являются печатниками, наборщиками, корректорами. Мне же самому приходилось выполнять все эти работы. В нашем мусульманском городе нет грамотного мусульманина, который набирал бы шрифт или исправлял ошибки» («Экинчи», 21 августа, 1875 года). Поэтому Зардаби предупреждает, если кто обнаружит в ней ошибки, не смейтесь, «не место для смеха, надо плакать, что у наших мусульман нет человека, способного печатать всего одну газету» (там же)

… позволю себе не согласиться с Гасан-беком. Как раз следует смеяться, причём смеяться так громко, чтобы было слышно в каждой точке нашего продолжающегося «захолустья»…

На третий год количество подписчиков стало стремительно падать. Новый губернатор Кулюбякин не был благосклонен к газете и к самому Зардаби (он прямо заявил «или он, губернатор, останется на службе, или Гасан-бек»). Количество сельских подписчиков резко сократилось (да и раньше, они скорее застревали на почте, чем доходили до сельчан).

Отрицательно сказалась и атмосфера русско-турецкой войны. Газета стала откровенно сообщать о падении количества подписчиков. Ничего не помогало. Врагов «Экинчи» среди «чужих», а еще больше среди «своих» становилось всё больше и больше. За домом Гасан-бека откровенно стали надзирать полицейские. Один из них ночевал прямо в доме у Гасан-бека. Другой сопровождал его всюду.

... возникла почти комедийная ситуация: полицейский сопровождал его даже в клуб, где Гасан-бек часто играл в биллиард с жандармским полковником (чем не кино). Можно только вообразить, о чём говорил полковник Гасан-беку, особенно, когда ему удавалось загнать в лузу трудный шар...

Газету пришлось закрыть. Вышло в свет всего 56 номеров «Экинчи». Мусульманам газета оказалась не нужна.

Осталось только сказать, по мнению Зейнала Мамедли, мнению которого доверяю, «Экинчи» газета очень профессиональная, как с концептуальной точки зрения, так и с точки зрения подачи материала. У Зардаби и в этом смысле, есть чему учиться сегодняшним газетчикам.

▼

Знакомство мое с Зардаби началось давно, с газетной статьи Анара (если не ошибаюсь, в газете «Бакинский рабочий»). В последние годы Зардаби буквально ворвался в мою жизнь. Это стало почти страстью, наваждением. Мои близкие даже добродушно подшучивают надо мной.

Признаюсь, что именно Гасан-бек Зардаби сегодня во многом стимулирует моё «азербайджанство» Скажу больше, в последние годы всё больше и больше отчуждаюсь от происходящего вокруг меня. Может быть, становлюсь космополитом. А может быть, всё дело в том, как признался я в одном новогоднем интервью несколько лет назад, что стал замыкаться в своём «вишнёвом саду». И вне этого «вишнёвого сада» буквально задыхаюсь.

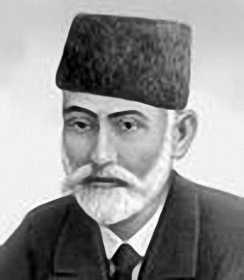

Но вот недавно, в архиве Зардаби, в нашем рукописном фонде, наткнулся на такую фотографию. В центре уже старый Зардаби («уже старый» Зардаби, моложе меня, пишущего эти строки), справа от Гасан – бека Исмаил-бек Гаспрылы, слева Алимардан-бек Топчибашев. Меня охватило странное, неожиданное для меня, волнение. С чем это связано, для меня загадка. Почему мне хочется прорваться к ним сквозь советские годы. Почему именно с ними хочется восстановить утраченные связи. Дело явно не в сословной избранности, в чём-то другом. Мой прадедушка Бадал, был всего-навсего зажиточным крестьянином, родовитостью похвастать не могу (азербайджанское «задеканство» (аристократизм) в тексте о Зардаби и Просвещении, невольно обретает саркастический оттенок, но это уже другой сюжет, не имеющий к Зардаби никакого отношения).

Так что же связывает меня с Зардаби и его единомышленниками. Может быть, всё дело в Просвещении, которым считаю себя ангажированным.

▼

Понимаю, наивность моей попытки в одной электронной публикации рассказать о Зардаби, о мире, в котором он жил, о последствиях, которые его деятельность оказала (или не оказала) на современный Азербайджан. Для этого необходимо написать роман, возможно, не один, подключить всю гуманитарную науку Азербайджана, да ещё призвать на помощь учёных других стран.

Легко сказать, «газета, образование, театр», в обществе, в котором это кажется блажью или, того хуже, покушением на национальные нравы. Легко сказать, переход от традиционного общества к обществу индустриальному, а затем к информационному. А что стоит за этим переходом, какие сломы, какие потрясения, какая глубокая ломка сознания. Переход, который продолжается и сегодня, и неизвестно, сколько ещё продлится.

Вдумаемся, традиционное – это привычное, родовое, общинное, семейное, тёплое, родное. Индустриальное и постиндустриальное – это социальное, отвлечённое, индивидуальное, холодное, чужое. К этому трудно привыкнуть, об эту стену до сих пор натыкаемся лбами. И ещё долго будем натыкаться.

Зардаби стоит на этой демаркации. Она проходит через него, через его нервы, через его мысли, и его чувства. Она ударила по нему больнее, чем нам может показаться. Сколько тайн скрывает его семейная жизнь, какая непосильная ноша легла на плечи его жены и его детей.

Мы, по привычке, лицемерно отворачиваемся от подобных драм, выдавая это «отворачивание», за национальный менталитет.

▼

О Зардаби невозможно говорить только изнутри его времени, должен быть взгляд извне, из нашего века, из нашего тысячелетия.

Впрочем, Просвещение и есть такая точка отсчета вперед и назад, в прошлое и в будущее. После Просвещения невозможно говорить V век до н.э., следует говорить, точка зрения Просвещения на V век до н.э., невозможно говорить наше время, следует говорить, точка зрения Просвещения (постпросвещения, постмодернизма) на наше время. Современность становится не временем, когда живёшь, а временем, когда живёшь после Просвещения. Можно жить по календарю в XXI веке, а в реальности находится два века назад (не говоря уже о том, что можно жить вне времени, сегодня, как и вчера, как и тысячу лет тому назад). Только после Просвещения можно более или менее внятно описать своё прошлое.

Может быть, прав М.Фуко, когда решил, что «историческая онтология нас самих» должна начинаться именно с Просвещения

Просвещение есть абсолютная рефлексия и трагическое понимание того, сколь многое не вмещается в эту «абсолютную» рефлексию.

Просвещение высвобождает грандиозное молчание о том, как человек разрывает пуповину родового существования, никак не может обрести себя, но и назад, в материнскую плаценту, возвратиться уже не может.

Только перед лицом этого молчания, амбициозное, самоуверенное Просвещение, вдруг становится тихим и деликатным.

Рахман Бадалов

Kultura.Az