Сублимация массового воображения

Сегодня у художников есть профессиональные организации, которые п…

Тот же вопрос еще более остро встает и в другом случае, когда Афины нуждались в спасении не только от стратегического просчета, но и от грубейшего попрания нравственности. Митилена, не плативший фороса участник Афинского союза, переметнулась к Спарте, однако после длительной и дорогостоящей осады восстание было подавлено.

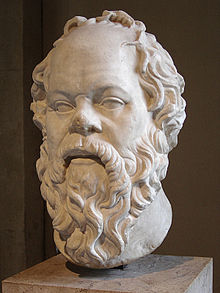

От редакции. Тема человеческого поражения — одна из центральных для М.Я. Гефтера. Но политическое поражение для него — только один тип ущербности, недостаточности личности. Есть разные поражения. И именно интеллектуальное поражение может стать той позицией, которая кристаллизует новое понимание политической жизни. Пораженчество интеллектуала может рассматриваться различно: как попытка смягчить реальное историческое поражение или как попытка создать новый политический язык, когда старые формулы уже не могут описывать изменившуюся реальность. В случае Сократа, как считал один из крупнейших антиковедов ХХ века Грегори Властос, мы должны видеть соединение двух тактик. Уклоняясь от прямого влияния на политику, которое могло бы породить новые конфликты, Сократ стремился смягчить общий позор своей страны и создать новый этический язык описания конфликта, отличающийся от прежнего инструментального языка, который культивировали риторы. Но, как думает Властос, такая тактика Сократа, будучи революцией политического языка, не стала революцией этического сознания — безупречная личная этика Сократа не стала императивной для его сограждан. Властос размышлял о том, может ли интеллектуал, выполняющий долг перед образованным сообществом и при этом стремящийся создать безупречный научный язык, совершить этическую революцию. Очевидным оказывается, что такая революция требует нового сообщества — сообщества друзей, границы которого могут совпасть с границами политических решений. Показательно, что Властос не считал Сократа создателем кружка политической элиты: слишком очевидно для него было, что пока элита не может изменить вектор текущей политики, она остается элитой авантюристов, а не политиков. Никакие военные успехи Алкивиада не могут изменить сам стиль афинской внешней политики, даже если Алкивиаду и его друзьям уже понятны провалы этой политики. Кружок понимающих не сразу становится кружком действующих. Но интеллектуалу важно давать себе отчет в том, когда именно этот переход происходит.

Слова, которыми завершается сцена смерти Сократа в «Федоне», хорошо известны:

«Таков, Эхекрат, был конец нашего друга, человека — мы вправе это сказать — самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого справедливого».

Был ли Сократ действительно так хорош? Нигде в обширной литературе о Сократе я не встречал такой постановки вопроса. Я задаю его, прекрасно понимая, что во всех сочинениях Платон изображает своего учителя как человека, непревзойденного в отношении трех наиболее почитаемых греками добродетелей: храбрости, разумности, благочестия. Он подчеркивает последнюю точно так же, как и другие две, выстраивая на этом защиту против обвинений в нечестии, из-за которых Сократ был осужден на смерть: занятия философией для Сократа — это упражнение в благочестии длиною в жизнь, послушание дельфийскому божеству, приказавшему ему философствовать и «испытывать самого себя и других». Платон дает понять, что именно непреклонная решимость следовать божественному повелению стала причиной осуждения Сократа; прибегни он к услугам «внутреннего цензора», его бы признали невиновным.

Так что в отношении этих трех качеств образ Сократа у Платона совершенно безукоризнен. Но как насчет ударной в эпитафии реплики: «самый справедливый»? Платон настолько убежден в безупречности своего Сократа на сей счет, что [в «Горгии»] его герой признается: на божественном суде в подземном царстве он предстанет в уверенности, что «никогда и ни в чем не был несправедлив — ни перед людьми, ни перед богами». Допустим, мы достоверно знаем, что Сократ никогда не нарушал личных обязательств. И все же мы можем спросить: а как насчет обязательств перед городом? Стоит ли верить Платону, что и в этом Сократ безупречен? Думаю, нет.

Как гражданина Афин, Сократа следует судить на основании того сугубо афинского критерия, который озвучивает у Фукидида Перикл в «Надгробной речи»:

«Мы одни считаем не свободным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто вовсе не участвует в государственной деятельности».

Делом всей жизни для Сократа стало спасение душ посредством эленктических бесед. Это наполняло его жизнь изо дня в день, не оставляя времени на то, что считалось в Афинах «политической деятельностью» (prattein ta politika), а именно на дискуссии в народном собрании и другие формы государственной активности. От того, что афиняне называли prattein ta politika, Сократ сознательно удалялся. (Отказ поддержать противозаконное рассмотрение en masse дела десяти стратегов или подчиниться приказу Тридцати и арестовать невинного человека для дальнейшей казни не считаются.) Так что, с точки зрения Перикла, Сократ — «бесполезный человек». Но мы не можем на этом успокоиться. Давайте задумаемся о том, что значила сократовская аполитичность для двух судьбоносных моментов в истории Афин.

В марте 415 года до н.э. народное собрание обсуждает, следует ли Афинам прийти на помощь Сегесте — незначительному союзнику в отдаленной Сицилии, на самом западе греческого мира. Помочь — значило открыть новый фронт в вялотекущей войне со Спартой и вовлечь в эту войну Сиракузы, противника воинственного и куда более мощного, богатого и грозного, чем те, с которыми приходилось сталкиваться Афинам ранее. Может ли город себе это позволить? Приверженцы экспансионистского империализма во главе с Алкивиадом, как всегда ярким и как всегда неразборчивым в средствах, крикливо требуют экспедиции. Никий, опытный и консервативный политик, призывает к осторожности и говорит об огромных вложениях, которых потребует эта операция вдали от Афин, — в то время как Спарта, Коринф и другие уже у афинских ворот, готовые нанести удар в любой момент. Здравый смысл на стороне Никия. Но имперская ненасытность и амбиции одерживают верх. Афины опрометчиво бросаются в эту авантюру. Одобрен огромный бюджет, и вскоре крупнейшее из греческих экспедиционных войск выдвигается к Сиракузам. Итоги? Полный провал. Из 45−50 тыс. воинов и моряков, отправленных Афинами и их союзниками, выжили лишь семь тысяч. Они вошли в Сиракузы военнопленными, обреченными на судьбу, которая для многих из них была едва ли лучше, чем смерть; их согнали в каменоломни, где им предстояло погибать от ранений, болезней, недостатка пищи и воды в отбросах и зловонии, где они не могли избавиться от собственных испражнений и похоронить мертвецов.

Был ли Сократ в собрании, когда принималось это гибельное решение? Мы этого не знаем. Но мы можем быть уверены, что если он там и был, то помалкивал. Ведь четырнадцать лет спустя на суде, обозревая свое политическое прошлое, он признается виновным в том, что никогда не решался «выступать всенародно в собрании и давать советы городу».

Его объяснение поразительно:

«Если бы я попробовал заниматься государственными делами, то уже давно бы погиб и не принес бы пользы ни себе, ни вам».

Пораженчество этого ретроспективного суждения произвольно: зачем сбрасывать со счетов воздействие афинского овода, чей хладнокровный сардонический комментарий на градус-другой мог снизить перегретую атмосферу спора? Во всяком случае, учитывая, как отчаянно нуждался в здравом совете его город, разве не было его долгом сделать хоть что-то возможное, многое или малое, чтобы голос разума был услышан — независимо от последствий для него самого?

Тот же вопрос еще более остро встает и в другом случае, когда Афины нуждались в спасении не только от стратегического просчета, но и от грубейшего попрания нравственности. Митилена, не плативший фороса участник Афинского союза, переметнулась к Спарте, однако после длительной и дорогостоящей осады восстание было подавлено. В бешенстве от предательства давнего союзника и в страхе, что другие союзники последуют примеру Митилены, афиняне вздумали устроить показательную расправу. Клеон предлагает неслыханной жестокости приговор: казнить всех взрослых мужчин Митилены, а всех женщин и детей продать в рабство. Его предложение проходит с небольшим преимуществом, и на остров отправляют триеру с приказанием привести в исполнение приговор. К счастью, это не было последним словом Афин:

«Афиняне стали несколько раздумывать и приходить к убеждению, что решение погубить весь город, а не одних виновных, сурово и жестоко».

Вновь созвано собрание, вопрос поставлен на повторное рассмотрение. Ораторы те же. На этот раз Фукидид приводит их речи подробно. Клеон, «жесточайший и убедительнейший из граждан», продвигает свое прежнее предложение, говоря как о его целесообразности, так и о его справедливости — справедливости закона талиона. Представитель другой стороны, безвестный афинянин Диодот, едва ли на высоте своей задачи. Во-первых, он заявляет, что будет взывать не к справедливости, а к имперским интересам. Не слишком убедительно он говорит о том, что казнить людей так же сурово, как их правители-олигархи, устроители восстания, — значит рисковать главным преимуществом афинян в этой войне, симпатией демократов в союзных городах. В конце концов, он переходит и к справедливости, однако не разыгрывает сильнейшую свою карту: если афиняне стремятся к отмщению, как советует Клеон, их месть не может быть справедливой, поскольку она несоизмерима с преступлением; истребление митиленян — это не глаз за глаз, а жизнь за глаз. Его партия одерживает победу с едва заметным преимуществом. [На Лесбос] отправлена еще одна триера, она пребывает как раз вовремя, чтобы предотвратить кровавую бойню.

Может показаться непостижимым, что такой человек, как Сократ, который скорее погибнет, чем станет потворствовать несправедливости в отношении одного человека, отмалчивался в то время, когда его участие могло спасти Афины от позорнейшего преступления, когда-либо совершенного в войне между греческими городами; что он отмалчивался и тогда, когда Афины собирались совершить такую же несправедливость по отношению к Тороне, Скионе и Мелосу. Возможно ли постигнуть, почему разумный человек, образец добродетели, не воспользовался правом голоса в осуществлении своих гражданских прав, когда его любимый город был на волосок от того, чтобы совершить подобные злодеяния? Мы можем увидеть в этом некоторый проблеск смысла, если вспомним, что все усилия Сократа были устремлены исключительно к тому единственному занятию, которое, по его убеждению, ему предписал его бог: «заниматься философией, испытывая себя и других». Выступление перед толпой во имя даже лучшего из дел не тянет на то, что Сократ называет «философствованием»; только эленктическая беседа один на один соответствовала его представлениям о философии. Все остальное было бы отклонением от этой богом предписанной миссии.

Какой бы неубедительной ни показалась эта апология большинству современников Сократа, какой бы неубедительной она, возможно, ни казалась большинству из нас сегодня, есть один тип человека, в котором она может найти некоторый отклик, — это тот тип человека, которым я являлся на протяжении пятидесяти шести лет академической работы. Человека, решительно настроенного на занятия наукой в современном академическом сообществе, объединяет с Сократом «Апологии» по крайней мере одна общая черта: профессиональная самоотверженность. Как Сократ, ученый должен беречь силы для той единственной работы, к которой его подготовили талант, образование и собственное усердие. Он обязался стремиться к истине в своей сфере, с ее особым инструментарием и задачами. И он должен рассматривать это как полную занятость, как переполненную занятость. Для этого ему нужно время, еще время, много времени. Он вечно не успевает. Чтобы добиться университетской должности, он одновременно преподает, и эта работа также требует и заслуживает самоотверженности и сама по себе может занимать все его рабочее время, постоянно подгоняя к выполнению задач, которые оказываются куда более неотложными и срочными, чем его исследования. Преподавательские дедлайны довлеют над ним ежедневно, заставляя жить по часам, — в то время как дедлайны исследований всегда на его усмотрении и никто не понуждает их придерживаться, кроме него самого. Именно их он перечеркивает, когда надо чем-то пожертвовать. Когда к нему предъявляются дополнительные требования (как это часто бывает в самоуправляющемся сообществе, каковым имеет честь быть университет), снова приходится урезать время, выделенное на исследования. Именно поэтому я могу если не извинить, то понять в Сократе то, что иначе показалось бы мне вопиющей безответственностью или, того хуже, безумной выходкой, душевным помрачением.

Я начал преподавать в Канаде в 1931 году в самый разгар Великой депрессии, которая ударила там даже больнее, чем здесь. Неожиданно влился я в борьбу за экономическую справедливость, все глубже вовлекаясь в протестные движения. Об исследованиях пришлось забыть. Честолюбивые замыслы, с которыми я оканчивал университет, год за годом оставались нереализованными. Первая более или менее значимая моя публикация вышла в 1939 году, восемь лет спустя после выпуска; к этому моменту в США меня бы выгнали за академическую бесплодность из любого вуза. После войны случился переезд в Штаты. И здесь проблема, преследовавшая меня первые десять лет карьеры (политическая и околополитическая борьба совершенно парализовала академические штудии!), была решена для меня благодаря нечаянной доброте ныне почившего неоплаканным сенатора Маккарти. Я был одним из тех, кому повезло избежать травли. В Госдепе на меня была заведена папка с историей моих канадских подвигов, и в США меня пустили только из милости. Такую мысль мне внушили в ходе беседы в офисе ФБР в Итаке (я тогда преподавал в Корнелле). Эта беседа заставила меня гадать, не заведено ли на меня уголовное дело: она началась с предупреждения, что все, что я скажу, может быть использовано против меня. Меня это не сильно встревожило, потому что скрывать мне было нечего, однако, заставило отказаться от мысли о какой-либо политической активности здесь. Все подобные замыслы были похоронены, а силы, ранее расточавшиеся на неакадемические доклады и публицистику, направились исключительно на классическую филологию. Моя академическая карьера пошла в гору.

Потом наступил Вьетнам. Моя реакция на него было подготовлена тем, что незадолго до этого делали студенты, посрамляя бездействие старших. Во-первых, акции чернокожих студентов на Юге, направленные против сегрегации, и то, что делалось другими студентами рядом (я тогда был в Принстоне) во имя той же цели: они, например, проводили целое лето в Миссисипи, регистрируя чернокожих избирателей. Во-вторых, «Движение за свободу слова» в Беркли, волны которого доходили до каждого студенческого городка, и даже такие цитадели «молчаливых поколений», как Принстон, пали в 50-х — начале 60-х годов. Вьетнам — как для меня, так и для многих моих коллег — подвел черту под трусливым отказом от инакомыслия. Я видел, как закон призывает моих студентов и моего собственного сына стать убийцами в форме на войне, которую они презирали. Это положило конец моим колебаниям. Хотя я все еще был гостем, причем не слишком желанным, в этой стране, мои сомнения рассеялись. Когда потребовался человек, который выдвинет антивьетнамскую резолюцию на встрече Восточного отделения Американской философской ассоциации в декабре 1966 года, и когда было указано, что более всего это подобает сделать уходящему председателю отделения, каковым случилось быть мне, я согласился на эту роль без малейших колебаний. Я бы с радостью сделал то же самое сегодня в знак протеста против опосредованного вмешательства США в дела Центральной Америки, где наймиты терроризируют обнищавших крестьян, не повинных ни в чем, кроме преданности своему совершенно легитимному правительству.

Так что же я могу предложить вам, начинающим ученым, в качестве отеческого совета, уместного при таких обстоятельствах? Все, что я могу сделать, — это хотя бы отчасти вернуть юности то мужество, которое у нее позаимствовала старость в последние десятилетия. Я прошу вас принять то, чего Сократ принять не смог. На нас одновременно претендуют едва совместимые уединенный интеллектуальный поиск истины и объединенная борьба за справедливость. Обе эти претензии обоснованы, обе морально неизбежны. Мы должны отвечать на обе. Бросить науку не только не разумно, но и неприемлемо с нравственной точки зрения, это значит не выполнить свой долг перед страной и человечеством. Но и уклоняться от борьбы с несправедливостью мы не смеем. Поступить так — значит потерять самоуважение. Сократ сохранил свое при помощи этики, которую мы не можем себе усвоить, — упрощенной, признающей несправедливость лишь на уровне личных отношений, но игнорирующей социальное измерение нравственности, в котором злодеяния, столь им презираемые, совершаются его любимым городом. Эти злодеяния столь чудовищны, как те, что намеревались совершить Афины в отношении Митилены, и те, что они чуть позже привели в исполнение против Скионы, Тороны и Мелоса.

В некрологе Гуннара Мюрдаля в «Нью-Йорк Таймс» мы читали, что этот человек, с редким успехом сочетавший социальный интеллект с социальной страстностью, держал на рабочем столе цитату из Линкольна:

«Грех молчать тогда, когда следует протестовать, — это делает людей трусливыми».

Сократ всегда будет моим философским героем. Но каким бы хорошим и великим человеком он ни был, он был бы еще лучшим и еще более великим, более мудрым и более справедливым, если бы эта истина озарила его нравственное видение.